Construcción de la relación de los jóvenes con las redes sociales: Una revisión sistemática

How Do Youth Build their Relationship with Social Media: A Systematic Review

ANDREA HERNÁNDEZ RANGEL1

ELVIA ALEXANDRA VALADEZ JIMÉNEZ2

ROBERTO OROPEZA TENA3

ANA LUCÍA JIMÉNEZ PÉREZ4

ISAAC URIBE ALVARADO1

1Universidad de Colima, México

2Universidad de Guadalajara, México

3Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

4Universidad de Ensenada, México

Resumen

El objetivo de esta revisión sistemática fue responder a la pregunta: “¿cuáles son las razones para la construcción de la relación de los jóvenes con sus redes sociales?”. Se realizó una búsqueda y revisión de literatura en cinco bases de datos libres (Google Académico, PubMed, Science Direct, Redalyc y EBSCO). Para seleccionar los artículos, se analizaron los títulos, resúmenes, metodología y duplicidades. De los 151 artículos arrojados mediante la búsqueda, se identificaron 14 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Parte de los resultados encontrados en los artículos analizados señalan que una de las principales razones para la construcción de una relación con las redes sociales es la motivación para utilizar las redes sociales del individuo, por lo que futuras investigaciones podrían inclinarse hacia analizar las motivaciones de los jóvenes para crear una relación con sus redes sociales. Las implicaciones de los resultados señalan que al investigar la relación de los jóvenes con sus redes sociales debe considerarse tanto el contexto del usuario como su motivación para iniciarse en ellas, utilizarlas y permanecer.

Palabras clave: Construcción de redes sociales; juventud; uso del celular; relaciones sociales; motivación.

Abstract

The objective of this systematic review was to answer the question: “What are the reasons behind the construction of young people’s relationship with their social networks?”. A literature search and review were carried out in five free databases (Google Scholar, PubMed, Science Direct, Redalyc and EBSCO). In order to select the articles to use, the titles, abstracts, methodology and duplications were analyzed. Of the first 151 articles found through the search, 14 of them met the inclusion criteria. Our results indicate that one of the main reasons behind the construction of young people’s relationship with their social networks is the motivation to use them, so future research could lean towards analyzing these motivations of young people. The implications of the results indicate that, when investigation the relationship between young people and their social networks, both the user’s context and their motivation to start and remain in them must be considered.

Keywords: Social media; youth; cellphone: social relationship; motivation.

El uso de las redes sociales es una actividad normalizada en más de la mitad de la población mexicana. De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021), una encuesta que se realiza cada cinco años en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el 2021 había 91.7 millones de personas usuarios de telefonía celular (78.3% de la población mexicana de seis años o más) y se espera que esta cifra continúe aumentando para los próximo años.

La ENDUTIH también señala que para el 2021, 96.8% de los usuarios de internet en México se conectaban mediante un smartphone (celular inteligente) y lo utilizan principalmente para comunicarse (en el 93.8% de la población mexicana encuestada), para buscar información (89.9%) y para acceder a las redes sociales (96.9%). Las cifras de los principales usos de internet han ido en aumento, con una diferencia de 1% que resulta estadísticamente significativa y además se reporta que los usuarios que más emplean internet son los jóvenes de 18 a 24 años, seguidos del grupo de 12 a 17 y de 25 a 34.

Las redes sociales son espacios virtuales creados con el fin de tener relaciones interpersonales entre sus usuarios. Habitualmente operan como un espacio donde las personas pueden comunicarse, compartir experiencias, opiniones o emociones. Entre los jóvenes, las redes sociales ganan popularidad cuando les permiten compartir intereses comunes, conectar con amigos o entablar relaciones nuevas (Echeburúa y Requesens, 2012).

La adopción de las redes sociales como una de las principales formas de comunicación entre los jóvenes, ha despertado el interés general de investigar cómo es que estas se insertan en la vida cotidiana de los usuarios. Estas han afectado factores del comportamiento como la rutina del sueño, hábitos alimentarios e incluso pueden exponer a los usuarios al ciberacoso (Davazdahemami et al., 2016). La sobreexposición a las redes sociales puede generar problemas conductuales, afectar el rendimiento académico o favorecer la aparición de depresión, ansiedad y mala alimentación en los usuarios jóvenes (Pérez et al., 2021).

Las redes sociales aportan entretenimiento al usuario, pero también les permiten desarrollar relaciones personales, sobre todo a los jóvenes, quienes tienen un dominio y manejo de una amplia gama de redes sociales, desde plataformas de videos como YouTube hasta servicios de mensajería como WhatsApp (Fernández et al., 2018).

Además, también funcionan como una base para el desarrollo de la identidad personal de los usuarios, la cual se articula mediante varias acciones discursivas, compartiendo imágenes, enlaces, documentos o cuestiones del día a día (Yus, 2020).

Debido a su naturaleza social, las redes sociales facilitan el mantenimiento de contacto, establecimiento de normas, relaciones o la búsqueda, el reconocimiento social (Pertegal-Vega et al., 2019).

El problema es que la mayoría de los estudios se basan en el autoinforme de los usuarios (lo cual introduce un cierto sesgo retrospectivo) o en la aplicación de encuestas y escalas que no se pueden duplicar en un contexto diferente, ya que las redes sociales deben ser analizadas considerando el contexto en el que se desenvuelven (Domínguez y López, 2019).

El estudio de las redes sociales es un tema que merece un abordaje adecuado, al ser de especial interés y actualidad. Ya que la forma en la que los individuos (independientemente de su edad, género o condición social) construyeron su relación con las mismas, tendrán un impacto en su vida (Álvarez, 2019).

Las revisiones sistemáticas previas relacionadas con el uso de las redes sociales se centran en consecuencias particulares como la nomofobia (Pérez et al., 2021) o la adicción (Ballestar-Tarín et al., 2020; Davzdahemami et al., 2016; Pedrero-Pérez et al., 2022), sin considerar las razones de las personas para comenzar o perpetuar el uso de las redes sociales o sus razones para una posible dependencia.

Se podría decir que el problema del estudio de las redes sociales se encuentra en su gran influencia, ya que estas influyen en la vida cotidiana de las personas y generan consecuencias que pueden ser articuladas, pero que son difíciles de trabajar sin estar cerca directamente de la fuente: los usuarios. Y en este aspecto poco ha sido hecho (Pedrero-Pérez et al., 2022).

El estudio de las redes sociales se ha realizado en su mayoría desde su uso o el uso a través de los celulares, no de la construcción de esta relación, es decir, se han hecho estudios aislados y en su mayoría, cuantitativos, que no incluyen un análisis del proceso por el que el individuo ha pasado para llegar a tener una relación en algunos casos tan arraigada con sus redes sociales. Por otro lado, no existen revisiones sistemáticas de artículos de corte cualitativo e incluso, las investigaciones cualitativas no hacen referencia a la construcción de una relación con las redes sociales por parte de los usuarios, misma que podría tener un gran impacto en las razones por las que las utilizan. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es realizar una revisión actualizada para responder a la pregunta “¿cuáles son las razones para la construcción de la relación de los jóvenes con sus redes sociales?”.

Método

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura, siguiendo los estándares PRISMA (por sus siglas en inglés, Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) del diseño metodológico relativos al protocolo, proceso de búsqueda, selección y síntesis de resultados (Page et al., 2022) buscando dar respuesta a la pregunta de investigación formulada: “¿cuáles son las razones para la construcción de la relación de los jóvenes con sus redes sociales?”. Los datos de la revisión incluían tanto artículos con metodología cualitativa, como cuantitativa y mixta, donde se consultaron cinco bases de datos libres: Google Académico, PubMed, Science Direct, Redalyc y EBSCO.

Para la revisión de los artículos se utilizaron los términos: juventud, redes sociales, celular, relación, asociación y grupos, así como sus equivalentes en inglés [youth, social media, smartphone, cellphone, relationship, association and groups]. La palabra celular fue incluida en dos variaciones en inglés (smartphone y cellphone) debido a que estas pueden ser empleadas para referirse al mismo término dentro de las científicas de ese investigaciones idioma. Después de ingresar estos términos en los buscadores de las bases de datos mencionadas anteriormente, se examinaron los artículos arrojados mediante una búsqueda manual para incluir aquellas que cumplieran con los siguientes criterios.

Criterios de elegibilidad

La búsqueda de artículos se llevó a cabo durante el mes de febrero del 2023 y los estudios debían cumplir con los siguientes criterios de inclusión: 1) Artículos en los que se trabajó directamente con jóvenes de 18 a 24 años (incluso si participaba la familia completa, mientras este criterio de edad se cumpliera, se los incluyó en la revisión) con una N= > 1. Los artículos que no incluían a esta población fueron excluidos; 2) Publicaciones entre enero del 2018 y enero del 2023, para asegurar obtener los datos más actuales posibles, especialmente considerando la reciente pandemia por el virus del SARS-CoV-2, COVID-19 y como esta pudo afectar la investigación relacionada con el uso de las redes sociales, especialmente en la juventud; 3) Que hubieran sido publicados en inglés y/o español, para incrementar la cantidad de estudios revisados a nivel mundial; 4) que incluyeran el fenómeno de interés: cómo se ha estudiado la relación que construyen los jóvenes con sus redes sociales; y 5) que el artículo fuera de libre acceso.

Se consideraron, además, los siguientes criterios de exclusión: 1) Aquellos que solamente median el flujo de datos a través de las redes sociales, como los de análisis de datos de interfases en internet; 2) publicaciones médicas, con apoyo de la utilización de aplicaciones médicas (como aplicaciones que medían la presión arterial del paciente o la oxigenación en la sangre) para las redes sociales; 3) aquellos con un enfoque en diversas problemáticas relacionadas con el uso de las redes sociales como ciberacoso, acoso, validación, escala, revisión, sistemática, corporal, evaluación, nomofobia, político, sexual, sueño, manejar, conductor, fumar, adicción, sexting y marketing; 4) Literatura gris (ensayos, libros o capítulos de libro, transcripciones de congresos, tesis, artículos de divulgación); y 5) Publicaciones que no se pudieran recuperar o que no fueran de libre acceso, artículos repetidos en dos o más bases de datos, artículos retractados, revisiones sistemáticas o artículos que estuvieran en un idioma diferente al inglés o español tampoco fueron considerados.

Los artículos de interés fueron estudios tanto de investigaciones de carácter cuantitativo como cualitativo (los cuáles utilizaban técnicas de obtención de la información como entrevistas, grupos focales, observación participante, etnografía y cuestionarios ad hoc).

Procedimiento de selección

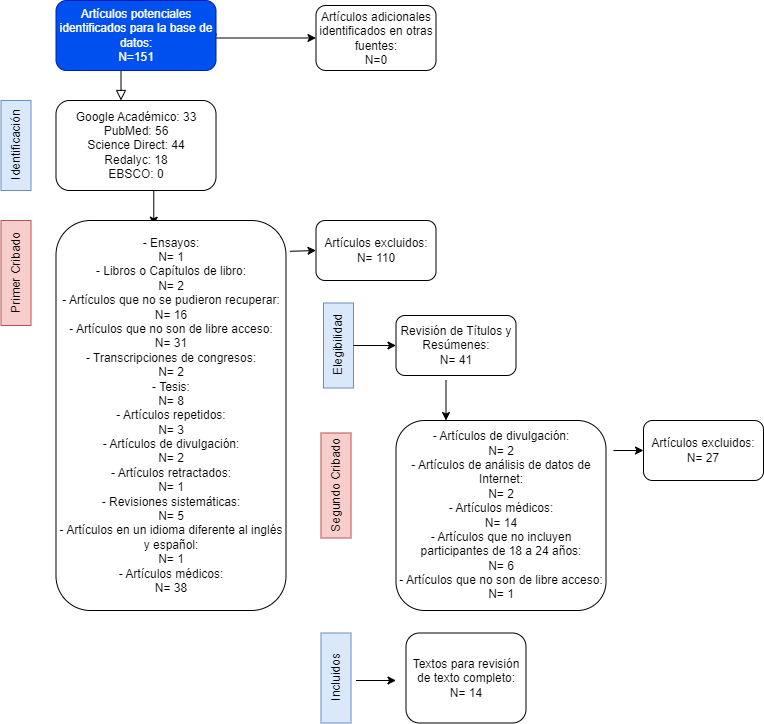

El procedimiento de selección de las publicaciones se llevó a cabo mediante una selección de dos fases empleando los criterios de inclusión y de exclusión. Durante la búsqueda inicial dentro de las bases de datos se identificaron 151 artículos potenciales, 33 en Google Académico, 56 en PubMed, 44 en Science Direct, 18 en Redalyc y 0 en EBSCO; de éstos se analizó el resumen y se les aplicaron los criterios de exclusión mencionados anteriormente, quedando para elegibilidad: 11 de Google Académico, 22 de PubMed, 0 de Science Direct y 8 de Redalyc (Ver figura 1).

Durante la segunda selección se analizó el artículo completo y se aplicaron de nuevo los mismos criterios de inclusión y exclusión que en la primera revisión, conservando 7 artículos de Google Académico, 3 de PubMed y 5 de Redalyc, conformando la muestra final para el análisis de resultados, hallazgos y recomendaciones de un grupo de 14 artículos. Los textos elegidos fueron recuperados y analizados individualmente.

Figura 1. Selección de Artículos

Análisis y síntesis de los datos

El 100% de los estudios fueron publicados entre el 2018 y el 2022, un artículo (7.2%) fue publicado en el 2018, dos (14.3%) en el 2019, cuatro (28.6%) en el 2020, cinco (35.6%) en el 2021 y dos (14.3%) en el 2022. Diez (28.6%) fueron publicados en inglés y cuatro (71.4%) en español. En relación con la población de los estudios, tuvieron poblaciones mixtas, por lo que no suman el total de 14 estudios; dos (7.2%) fueron realizados con estudiantes de primaria, nueve (53.55%) con estudiantes universitarios, cinco (25.05%) con población general, uno (7.1%) con pacientes psiquiátricos ambulatorios y uno (7.1%) con familias completas. Cinco de los estudios (35.7%) fueron efectuados en España, uno en México (7.14%), uno en India (7.14%), uno en los Estados Unidos de América (7.14%), seis en algún país de Sudamérica (como Argentina, Colombia o Chile, 42.84%) y uno en China (7.14%), como se puede observar en la Tabla 1.

La muestra fue elegida por conglomerados en un estudio (7.14%), por muestreo por conveniencia en nueve casos (64.26%), por muestreo intencional con criterios de selección determinados previamente en dos casos (14.28%), por muestreo aleatorio en un caso (7.14%) y por utilizando el método de bola de nieve en un caso (7.14%). El tipo de estudios fue en dos casos de método cualitativo (14.28%), en un caso fue de tipo mixto (7.14%) y en 11 casos el tipo de estudio se reporta de corte cuantitativo (78.54%), pero solo en cuatro casos aplican baterías de pruebas estandarizadas (ver Tabla 2). Respecto a la cantidad de hombres y mujeres (máximo de 60/40%), cuatro estudios tienen una muestra equilibrada por género; cinco estudios no se pueden determinar debido a que no señalan cuántas mujeres u hombres participaron; en un estudio no señalan el número de participantes; en tres estudios supera este porcentaje y finalmente cuatro no tienen una muestra equilibrada.

En cuanto a los métodos de obtención de información, dos estudios (14.28%) utilizaron cuestionarios ad hoc aplicados de forma presencial; dos (14.28%) entrevistas a profundidad de forma presencial; uno (7.14%) utilizó el método etnográfico; uno (7.14%) fotografías, dibujos temáticos, redacciones dinámicas y chistes; uno (7.14%) utilizó análisis del discurso; cuatro (28.56%) utilizaron un cuestionario ad hoc aplicado en línea; un estudio (7.14%) utilizó una batería de pruebas estandarizadas aplicadas de forma presencial; dos (14.28%) observación participante; tres estudios (21.42%) utilizaron una batería de pruebas estandarizadas aplicadas en línea; un estudio (7.14%) utilizó entrevistas grupales y uno (7.14) análisis de datos de uso de redes sociales. El porcentaje de las técnicas usadas durante las intervenciones es mayor a 100% debido a que se empleó más de una técnica en varios estudios, es decir: hay estudios que utilizan etnografía y fotografías como técnica de recolección de la información, otros que utilizan un cuestionario en línea más una batería de pruebas y otros que utilizan la observación participante en combinación con entrevistas (ver Tabla 1).

Respecto de los cuatro estudios que emplearon baterías de pruebas (ya fuera en línea o de forma presencial), uno (Gong et al., 2022) reporta alfas de Cronbach con un nivel de significancia mayor a 0.75 en todas las escalas aplicadas. Mientras que los otros tres reportan un alfa menor a 0.75 en al menos una de las escalas aplicadas y en el estudio de Gallegos y Flores (2021) aplican dos escalas ad hoc basadas en otras escalas, de donde traducen los ítems y los reducen, pero sin mencionar si están estandarizadas (ver Tabla 2).

Tabla 1. Extracción y manejo de datos

|

No. |

Idioma |

Autor |

Año |

Diseño e instrumento |

N |

Objetivo y recolección de la información |

|

1 |

Esp. |

Romero et al. |

2019 |

Cuantitativo (cuestionarios ad hoc). |

184 (17 a 31 años, 154 mujeres). |

Cuestionario ad hoc en línea sobre el uso de Instagram. |

|

2 |

Esp. |

Dos Santos y de Paulo |

2019 |

Cualitativo (Etnografía). |

200 familias (niños y adultos). |

Observa fotografías, dibujos temáticos, redacciones dinámicas y chistes de los niños de la comunidad estudiada, además de diálogos con los jóvenes y adultos para verificar qué elementos se presentan como marcadores sociales de la niñez rural. |

|

3 |

Esp. |

Gutiérrez |

2021 |

Cualitativo (entrevistas grupales). |

22 (24 a 40 años, 11 mujeres). |

Analiza cómo influye la comunicación digital y las redes sociales en la experiencia migratoria mediante la entrevista semiestructurada grupal. |

|

4 |

Esp. |

Zamorano-Rojas et al. |

2020 |

Cuantitativo (cuestionario ad hoc on-line). |

11 (18 a 27 años, 86 mujeres). |

Aborda el uso de emojis en Instagram en el discurso, desde una perspectiva pragmática, según una división práctica descrita por Torres Vilatarsana (2001). Utiliza un cuestionario de corte cuantitativo. |

|

5 |

Esp. |

Fuertes et al. |

2020 |

Cuantitativo (análisis de redes sociales). |

835 (12 a 22 años). |

Analiza cómo utilizan sus redes sociales los participantes (principalmente WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube) mediante un cuestionario, considerando sus publicaciones como una herramienta propia del discurso. |

|

6 |

Inglés |

Dhiman |

2020 |

Cuantitativo (Cuestionario ad hoc). |

50 (21 a 25 años, 24 mujeres). |

Busca encontrar la relación entre ansiedad social y las redes sociales mediante una entrevista ad hoc de 16 preguntas, aplicada de forma presencial. |

|

7 |

Inglés |

Norbury et al. |

2021 |

Cuantitativo (análisis de redes sociales). |

129 (18+ años, 92 mujeres). |

Reúne información sobre el uso de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y TikTok durante la pandemia por COVID-19, relacionada con actividad física, social o de comunicación. Reúne estos datos de dos estudios que ya estaban siendo realizados en Madrid, pero estos no son de uso libre (se proporciona el link para descargar el paquete en R). |

|

8 |

Inglés |

Gong et al. |

2022 |

Cuantitativo (batería de pruebas en línea). |

975 (14 a 26 años, 478 mujeres). |

Investiga el impacto de las restricciones relacionadas con el COVID-19 y el uso problemático de teléfonos inteligentes y la salud mental de los participantes. Explora específicamente el papel del FoMO, la resiliencia y las relaciones sociales mediante una batería de pruebas que consta de seis escalas, aplicada en línea. |

|

9 |

Inglés |

Gray y Charness . |

2022 |

Cuantitativo (Cuestionario ad hoc). |

407 (19 a 97 años). |

Comprender las edades de los dispositivos propiedad de diferentes grupos demográficos para determinar el tipo de programas que corren y el nivel de protección que tienen contra códigos maliciosos. Utilizaron un cuestionario ad hoc en línea. |

|

10 |

Inglés |

Pertuz et al. |

2020 |

Mixto (observación participante y cuestionarios estandarizados). |

*No indica la N (16 a 24 años). |

Describe la existencia o no de mediaciones familiares en el consumo de productos y servicios televisivos, de internet y desde las redes sociales. Identificar los productos y servicios más utilizados por los estudiantes universitarios y determinar la existencia del conocimiento de concepto sobre el proceso de mediación familiar. Para ello emplearon observación participante y un cuestionario ad hoc aplicado de forma presencial. |

|

11 |

Inglés |

Lupano y Castro |

2021 |

Cuantitativo (Cuestionarios estandarizados). |

858 (18 a 70 años, 437 mujeres). |

Investiga perfiles de usuarios de redes sociales que presentas conductas disruptivas online mediante una batería de pruebas (compuesta de seis escalas) aplicada en línea y un cuestionario ad hoc en línea. |

|

12 |

Inglés |

Gallegos y Flores |

2021 |

Cuantitativo (Cuestionarios estandarizados). |

134 (18 a 82 años). |

Analiza la relación entre diferentes tipos de uso de redes sociales, la orientación a la dominancia social y el prejuicio sutil y manifiesto hacia inmigrantes en la población de la ciudad y provincia. Se aplicó una batería de pruebas (compuesta de cinco escalas), en línea. |

|

13 |

Inglés |

Isidro de Pedro y Moreno |

2018 |

Cuantitativo (cuestionario ad hoc). |

266 (18 a 25 años). |

Examina el significado del celular entre los adolescentes participantes mediante la observación participante y una entrevista a profundidad. |

|

14 |

Inglés |

Klimenko et al. |

2021 |

Cuantitativo (cuestionarios estandarizados). |

221 (12 a 18 años). |

Valora el riesgo de adicción a redes sociales e Internet y su relación con habilidades para la vida y socioemocionales en una muestra de adolescentes mediante una batería de pruebas (compuesta por nueve escalas) aplicada de manera presencial. |

Tabla 2. Extracción y manejo de datos

|

No. |

Autor |

Año |

Escala |

Ítems |

α de Cronbach reportada en el estudio |

|

8 |

Gong et al. |

2022 |

COVID-19-related restrictions COVID-19-related. |

12 items escala likert 1 al 5 |

0.893 |

|

Escala FOMO. |

10 items escala likert 1-5 |

α general= 0.953 |

|||

|

Inventario de Adicción al Teléfono Celular (MPAI). |

17 ítems escala likert 1-5 |

α general= 0.979 |

|||

|

Escala de resiliencia CD-RISC. |

25 items escala likert 1-5 |

α general=0.977 |

|||

|

Escala de Apoyo Social Percibido (PSSS). |

12 items escala likert 1-7 |

α general=0.978 |

|||

|

DASS-21. |

21 items escala likert 0-3 |

Mantenimiento de relaciones personales α=0.75; pasatiempo y exhibicionismo= .86; inicio de relaciones nuevas=0.91 |

|||

|

11 |

Lupano y Castro |

2021 |

Motivos de utilización de redes sociales. |

31 items escala likert 1-5 |

Mantenimiento de relaciones personales α=0.75; pasatiempo y exhibicionismo= .86; inicio de relaciones nuevas=0.91 |

|

Dark Triad Scale (depresión, ansiedad y estrés). |

24 items escala 1-5 |

Maquiavelicismo α= 0.92; narcicismo=0.91; psicopatía=0.89. |

|||

|

Big Five Inventory. |

44 items |

Extraversión α=0.76; agradabilidad= 0.82; responsabilidad=0.83; neuroticismo= 0.76; apertura a experiencias= 0.85 |

|||

|

Inventario para Trastorno de Personalidad del DSM-V Revisado para Argentina (PID-5-BF). |

220 ítems |

Afectividad negativa α=0.80; desapego=0.79; antagonismo=0.75; desinhibición=0.85; psicoticismo=0.80 |

|||

|

Mental Health Continuum - Forma corta (MHC-SF).* |

14 items |

Bienestar emocional α=0.80; bienestar social= 0.74; bienestar personal=0.77 |

|||

|

DASS-21 (versión corta). |

7 items escala likert del 0-3 |

Depresión α=0.90; ansiedad= 0.85; estrés=0.88 |

|||

|

12 |

Gallegos y Flores |

2021 |

Orientación a la dominancia social. |

16 ítems escala tipo likert 1-7 |

α=0.77 |

|

Uso activo y pasivo de redes sociales.* |

6 items |

Uso pasivo α=0.77; uso activo=0.68 |

|||

|

Escala de Adicción a Facebook ad hoc.** |

6 items |

α=0.77 |

|||

|

Escala de uso de redes sociales ad hoc.** |

4 items escala likert del 1-5 |

α=0.78 |

|||

|

Escala de Prejuicio sutil y manifiesto hacia inmigrantes. |

8 items escala likert 1-5 |

α=0.83 |

|||

|

14 |

Klimenko et al. |

2021 |

Escala de Riesgo de Adicción-Adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI). |

29 items |

α=0.906 |

|

Test de Habilidades para la vida. |

10 factores escala liker 1-5 |

α= 0.60 a 0.85 |

|||

|

Cuestionario de Resiliencia para Niños y Adolescentes. |

32 items |

α=0.91 |

|||

|

Escala de Autoestima para Adolescentes. |

10 items |

α=0.92 |

|||

|

Escala de Autoeficiencia Generalizada.* |

10 items |

α=0.82 (población española); α=0.74 (población mexicana) |

|||

|

Escala para la Evaluación de la Satisfacción Vital. |

7 items |

α=0.81 |

|||

|

Escala para la Evaluación de la Tolerancia a la Frustración. |

8 items |

α=0.77 |

|||

|

Escala para la Evaluación delApego a Iguales.* |

21 items |

α=0.73 |

|||

|

Escala para la Evaluación de las Habilidades Sociales.* |

12 items |

α=0.69 |

*Presenta un α menor a 0.75 en alguna de sus subescalas.

**Escalas ad hoc diseñadas especialmente para el estudio, basadas en otras preexistentes (traducidas, modificada la redacción de los ítems para adecuarlos a la forma de hablar tradicional o con modificaciones menores).

Discusión

En la presente revisión sistemática fueron examinados 14 trabajos publicados del 2018 al 2022, que abordan de alguna manera el uso de las redes sociales o los dispositivos de telefonía móvil, por una población joven. Se encontró que hay una mayor cantidad de trabajos que utilizan instrumentos de corte cualitativo (ocho de 14, los cuales utilizan entrevistas semiestructuradas, cuestionarios abiertos o fotografías, por mencionar algunos métodos parala recolección de información) en comparación con aquellos que utilizan baterías de pruebas estandarizadas de corte cuantitativo (cuatro estudios). En esos artículos no se aborda propiamente la forma en que los usuarios jóvenes construyen una relación con sus redes sociales, pero se trabaja con posibles elementos de esta relación, como la motivación para utilizar las redes, los dispositivos desde los cuáles se conectan e incluso el nivel de relación que tienen los usuarios con ellas (Norbury et al., 2021).

Siete de los catorce artículos analizados coinciden en que no se puede negar la importancia de las redes sociales dentro de la comunicación de los jóvenes, y que es necesario comprenderlas e incorporar los “relatos digitales” (que son historias cortas sobre temas personales creadas mediante medios digitales, como las redes sociales, y contadas con la propia voz del protagonista que las narra, quien a su vez quien edita los videos, imágenes o diferentes formatos digitales, como por ejemplo las “selfies” o las historias de Instagram), dentro de investigaciones futuras relacionadas a la juventud (Dhiman, 2020; Fuertes et al., 2020; Gallegos y Flores, 2021; Gray y Charness, 2022; Klimenko et al., 2021; Lupano y Castro, 2021; Pertuz et al., 2020 y Zamorano-Rojas et al., 2020).

En esta revisión sistemática se buscaba responder a la pregunta “¿cuáles son las razones para la construcción de la relación de los jóvenes con sus redes sociales?” y se encontró que posiblemente una de esas puede ser la necesidad de conexión y comunicación del individuo.

En cuatro de los 14 artículos se menciona que la comunicación a través de las redes sociales es un hábito, pero también es una forma de expresión que les permite transmitir su identidad, siendo el celular una herramienta importante en esta relación, ya que es a través de este que se produce una mayor interacción con sus redes sociales (Dhiman, 2020; Isidro de Pedro y Moreno, 2028; Romero et al., 2019; Zamorano-Rojas et al., 2020).

Adicionalmente, en el análisis de la construcción de una relación con las redes sociales, se debe considerar el contexto del individuo (dos Santos y de Paulo, 2019; Gutiérrez, 2021), ya que este afecta la forma en la que las personas se relacionan cara a cara y, por tanto, la forma en la que van a crear y compartir su identidad a través de las redes sociales.

El contexto del individuo también puede influir en la edad a la que comienzan a construir una relación con sus redes sociales, siendo a veces los niños quienes les enseñan a usarlas a los adultos de su comunidad porque ellos las dominan más (dos Santos y de Paulo, 2019).

Considerando que algunos jóvenes de la actualidad tuvieron una primera exposición a las redes sociales desde muy jóvenes, puede que hayan comenzado a construir su relación con esta desde edades muy tempranas, pero ninguno de los catorce estudios analizados trabajó de manera longitudinal como para poder establecer una relación entre problemáticas de la salud mental (como ansiedad o depresión) y un uso excesivo de las redes sociales, por lo que una recomendación a futuro sería analizar el uso de las redes sociales de manera longitudinal (Fuertes et al., 2020; Gallegos y Flores, 2021; Klimenko et al., 2021; Lupano y Castro, 2021; Norbury et al., 2021; Romero et al., 2019).

Es necesario añadir que hacen falta investigaciones sobre la relación de los niños con las redes sociales, ya que resulta preciso analizar la posible diferencia que establecen en su relación con las redes sociales los jóvenes con respecto a otras edades. En este estudio se encontraron varios artículos que trabajan con adolescentes de 12 años en adelante, cuando por las experiencias de los participantes de los 14 estudios utilizados en esta revisión sistemática, su primer acercamiento a una red social fue a una edad incluso menor a 12 años. Esta situación aparece también en las estadísticas de la ENDUTIH (2021), ya que considera para sus encuestas a niños a partir de los seis años, y, sin embargo, hay estudios que indican que niños menores a dos años ya tienen acceso a los medios de pantalla (Rideout et al., 2020). Es necesario analizar cómo inicia la relación de los niños con las redes sociales, ya que normalmente son los cuidadores principales quienes proporcionan a los infantes de los dispositivos electrónicos para su entretenimiento.

Lupano y Castro (2021) señalan que es necesario crear otro tipo de instrumentos para medir conductas disruptivas en internet y en las redes sociales, porque no solo aquellos catalogados como “víctimas” se ven afectados negativamente, también los victimarios. Esto coincide con lo señalado por Davazdahemami et al., (2016), quienes dicen que, en algunos casos, el efecto (positivo o negativo) de las redes sociales se puede ver reflejado en aspectos de la vida cotidiana a través del ciberacoso.

Una característica que podría indicar cuando existe el uso problemático de las redes sociales es el tiempo de uso, el cual se debe limitar a un rango de dos a cuatro horas diarias, para maximizar los beneficios que las redes sociales pueden brindar al usuario y disminuir los riesgos (González, 2012; Panova y Carbonell, 2018; Stockdale y Conye, 2020).

Estos autores señalan que mediante las redes sociales se pueden tener interacciones positivas con otras personas, así como realizar actividades en línea que permitan que la utilización de las redes sociales sea algo placentero, pero que invertir más de cinco horas diarias en ellas puede considerarse como uso problemático.

Dentro de las limitaciones, debe señalarse que en esta revisión sistemática solo se consideraron artículos de investigación de descarga libre, siendo Science Direct la segunda base de datos con mayor cantidad de artículos arrojados durante la búsqueda, pero de la que menos artículos se pudieron recuperar debido a que no estaban disponibles para su libre descarga. Durante la búsqueda inicial había significativamente más estudios cuantitativos, pero éstos no se pudieron recuperar al ser de paga o no tener el vínculo de acceso a la descarga disponible, por lo tanto, no se incluyeron en el presente análisis. Otra consideración importante es que en su mayoría (9 de 14 artículos analizados en la presente investigación) poseen una muestra elegida por conveniencia, ambas características pueden complicar el análisis al no tener los estudios una muestra representativa de la problemática y se puede comprometer la generalización de los resultados.

Se sugiere para futuras investigaciones indagar por qué las mujeres tienen una mayor participación en este tipo de estudios en comparación con los hombres y en cómo se vive la experiencia de tener una relación y conexión con las redes sociales, ya que puede ser diferente entre ambos géneros. Aunque hay varios estudios que mencionan que las mujeres realizan actividades diferentes de los hombres (Peris y Garaigordobil, 2018; Varchetta et al., 2020 y Villanueva y Grau-Alberola, 2019;) no trabajan con las razones o la motivación de las mujeres para hacerlo.

Del mismo modo, una gran cantidad de trabajos de la base de datos PubMed se refieren a cuestiones médicas y de salud pública, como el análisis de algún padecimiento médico a través de una aplicación en el celular que lo mide; contacto entre cuidadores primarios, personal de salud y pacientes mediante aplicaciones de redes sociales; estudios efectuados en animales con alguna aplicación para el celular que los monitorea o artículos sobre aplicaciones tecnológicas que pueden o no favorecer al medio ambiente. Sería interesante analizarlos como una rama de la relación que construyen no solo los jóvenes, sino las personas en general, con sus redes sociales, ya que las cuestiones médicas no se encuentran exentas de la vida humana.

Además, durante la segunda fase de selección de artículos fueron omitidos varios artículos porque no proveían la información suficiente para su análisis (tal como la N de la muestra o la edad de los participantes), por lo que no se pudo determinar si cumplían con el requisito de haber trabajado con personas de entre 18 y 24 años. También se encontró que existen varios artículos de divulgación al respecto de cómo construyen una relación los jóvenes con sus celulares en las bases de datos elegidas (Google Académico, PubMed, Science Direct, Redalyc y EBSCO) pero no se puede trabajar con ellos al no tener una muestra como tal.

Adicionalmente, es necesario considerar que durante el periodo de selección de los artículos publicados para su análisis (2018-2023) hubo un aumento de artículos relacionados con la pandemia y el consecuente aislamiento obligatorio por COVID-19. Por esto abundaban trabajos de corte médico o de rastreo de aplicaciones, pero no sobre cómo se construía una relación con estas o a través de ellas. Sería recomendable, para robustecer el estudio, continuar con la generación de artículos por esta línea de investigación que indaguen esos aspectos, más artículos al respecto de la relación que construyen las personas con sus redes sociales a partir del importante papel que estas jugaron durante la pandemia por el COVID-19.

Por último, y de acuerdo con el objetivo del presente trabajo, se puede concluir que el uso de las redes sociales, desde el enfoque que desee dárseles, es un tema que debe ser analizado de manera holística y considerando el contexto, comprendiendo que abarca varias esferas de la vida de las personas y no puede ser aislado como un factor único. Hace falta mayor investigación, no sobre el uso de las redes sociales, sino sobre cuál es la percepción que los jóvenes tienen hacia dicho uso y cómo construyeron una relación con sus redes a partir de dispositivos como los celulares, las tabletas o las computadoras.

Referencias

Álvarez, J. (2019). Nativos digitales y brecha digital: una visión comparativa en el uso de las TIC. Revista de la Asociación Española de Investigación, 66(11), 203-223. https://doi.org/10.24137/raeic.6.11.12

Ballestar-Tarín, M. L., Simó-Sanz, C., Chover-Sierra, E., Saus-Ortega, C., Casal-Angulo, M. del C. y Martínez-Sabater, A. (2020). Self-Perception of Dependence as an Indicator of Smartphone Addiction—Establishment of a Cutoff Point in the SPAI–Spain Inventory. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 38-49. https://doi.org/10.3390/ijerph17113838

Davazdahemami, B., Hammer, B. y Soror, A. (2016). Addiction to mobile phone or addiction through mobile phone?. 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 16(1), 1467-1476. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.186

Dhiman, B. (2020). Influence of Social Media in Developing Social Anxiety: A Study of Kurukshetra University Students. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(12), 1585-1592. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4205897

Domínguez, F. y López, R. (2019). Interacción social, juventudes universitarias y redes sociales digitales. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, 31, 75-92. https://doi.org/10.54188/universidadmexicana

Echeburúa E. y Requesens R. A. (2012). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. ADICCIONES, 22(2), 91-96. https://doi.org/10.20882/adicciones.196

Fernández, A., Lazkano, I. y Eguskiza, L. (2018). Nativos digitales: Consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales online. Comunicar, Revista Científica de Educomunicación. 26(57), 61-69. https://doi.org/10.3916/C57-2018-06

Fuertes, M., Molas, N., Rubio, M., Martínez, F. y Galván, C. (2020). Relatos digitales de adolescentes y jóvenes en la nueva ecología de la participación. Instituto de Recerca en Educación (IRE.UB), 19(1), 242-247.

Gallegos, F. y Flores, M. (2021). Uso de redes sociales, orientación a la dominancia social y prejuicio hacia los inmigrantes. PSOCIAL, 7(1), 72-84. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672371335003

Gong, Z., Lv, Y., Jiao, X., Liu, J., Sun, Y. y Qu, Q. (2022). The relationship between COVID-19-related restrictions and fear of missing out, problematic smartphone use, and mental health in college students: The moderated moderation effect of resilience and social support. Front Public Health, 1(10), 1-12. htttps://doi.org/10.3389/fpubh.2022.986498

Gray, N. y Charness, N. (2022). Technology obsolescence across the adult lifespan in a USA internet sample.Frontiers in Public Health, 1(1), 1-8. htttps://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1005822.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018, 20 de febrero,). En México 71.3 Millones de Usuarios de Internet y 17.4 Millones de Hogares con Conexión A Este Servicio: Endutih 2017. [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/otrtemecon/endutih2018_02.pdf

Isidro de Pedro, A. I. y Moreno Martín, T. (2018). Redes sociales y alicaciones de móvil: Uso, abuso y adicción.International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1). https://doi.org/10.17060/ijodaep.2018.n1.v4.1295

Klimenko, O., Cataño, Y. A., Otálvaro, I. y Úsuga, S. J. (2021). Riesgo de adicción a redes sociales e Internet y su relación con habilidades para la vida y socioemocionales en una muestra de estudiantes de bachillerato del municipio de Envigado. Psicogente, 24(46), 123-155. htttps://doi.org/10.17081/psico.24.46.4382

Lupano, M. L. y Castro, A. (2021). Rasgos de personalidad, bienestar y malestar psicológico en usuarios de redes sociales que presentan conductas disruptivas online.Interdisciplinaria, 38(2), 7-24. 10.16888/interd.2021.38.2.1

Norbury A., Liu S.H., Campaña-Montes J.J., Romero-Medrano L., Barrigón M.L., Smith E., Artés-Rodríguez A., Baca-García E. y Perez-Rodriguez M.M. (2021). Social media and smartphone app use predicts maintenance of physical activity during Covid-19 enforced isolation in psychiatric outpatients.Molecular Psychiatry, 26(8), 3920-3930. htttps://doi.org/10.1101/2020.06.26.20141150

Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulro, C., Shamseer, L., Tetzlaff, J., Akl, E., Brennan, S., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J., Hróbjartsson, A., Lalu, M., Li, T., Loder, E., Mayo-Wilson, E., McDonald, S. y McGuinness, L. (2022). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas.Revista Española de Cardiología, 74(9), 790-799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Pedrero-Pérez, E., Rojo-Mota, G. y Huertas-Hoyas, E. (2022). Systematic review: Treatment modalities applied in smartphone addiction/abuse.Health and Addictions, 22(1), 122-131. https://doi.org/10.21134/haaj.v22i1.637

Pérez, R. G., Rodríguez, D. B., Colquepisco, N. T. y Enríquez, R. L. (2021). Consecuencias de la nomofobia en adolescentes: una revisión sistemática.Revista Conrado, 17(81), 203-210.

Peris, M., Maganto, C. y Garaigordobil, M. (2018). Escala de riesgo de adicción-adolescente a las redes sociales e internet: fiabilidad y validez (ERA-RSI).Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 5(2), 30-36. htttps://doi.org/10.21134/rpcna.2018.05.2.4

Pertegal-Vega, M., Oliva-Delgado, A. y Rodríguez-Meirinhos, A. (2019). Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: Taxonomía sobre experiencias de uso.Revista Científica de Educomunicación, 60(27), 81-91. https://doi.org/10.3916/c60-2019-08

Rideout, V., Saphir, M., Robb, J., Rudd, A. y Herrick, D, K. (2020). The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight, 2020. Common Sense Media.

Romero, J. M. Campos, M. N. y Gómez, G. (2019). Follow me y dame like: Hábitos de uso de Instagram de los futuros maestros.Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33(94), 83-96. htttps://doi.org/10.47553/rifop.v96i35.1.85882

Varchetta, M., Fraschetti, A., Mari, E. y Giannini, A. (2020). Adicción a redes sociales, Miedo a perderse experiencias (FOMO) y Vulnerabilidad en línea en estudiantes universitarios. RIDU,Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 14(1), 2223-2516. https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1187

Villanueva, V. y Grau-Alberola, E. (2019). Diferencias por sexo y edad en la interiorización de los estereotipos de género en la adolescencia temprana y media.Electronic Journal of Research in Education Psychology, 17(47), 106-128. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/2184/2837

Yus, F. (2020). La construcción de la identidad en las redes sociales. En M. E. Placencia y X. A. Padilla (Eds.).Guía práctica de pragmática del español (pp. 219-229). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351109239-21

Zamorano-Rojas, A., Camacho-Gómez, M. y Romero-Delgado, C. (2020). Emojis: herramienta de exposición visual entre jóvenes universitarios.Teoría y Práctica de la Cultura Visual, 1, 267-283.

Acerca de las autoras y los autores

Andrea Hernández Rangel (ahernandez189@ucol.mx) es licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es estudiante de la novena generación del Doctorado Interinstitucional de Psicología, en la Universidad de Colima. Su principal línea de investigación son los adolescentes, de donde destacan los temas del uso del celular, internet y cómo se relacionan los jóvenes con sus redes sociales. Contribución al texto: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, escritura-borrador original, escritura-revisión y edición, visualización y administración. (ORCID 0000-0002-3390-6058).

Elvia Alexandra Valadez Jiménez (alexandra.valadez@academicos.udg.mx) es doctora en psicología por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel C. Forma parte de la Cátedra Nacional de los Derechos Universitarios en la línea de Diversidad Sexual. Profesora de asignatura en el CUCEA. Sus principales líneas de investigación son: Estrés y Burnout en el ámbito laboral y deportivo; y Riesgos psicosociales, discriminación y homofobia en población LGBTTTIQ+ en el ámbito laboral y deportivo. Además, ha participado como evaluadora y asesora de diversos proyectos de investigación; y participado en el desarrollo y evaluación de recursos educativos. Contribución al texto: conceptualización, metodología, recursos, escritura-revisión y edición, supervisión. (ORCID 0000-0001-8555-3146).

Roberto Oropeza Tena (roberto.oropeza@umich.mx) es licenciado en Musicología por la Escuela de Liturgia, Música y Arte “Cardenal Miranda” por la UNAM, es Licenciado en Psicología, Maestro en Análisis Experimental de la Conducta y Doctor en Psicología de la Salud. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Es profesor investigador titular “C” y Editor General de Uaricha, Revista de Psicología de la Facultad de Psicología de la UMNSH. Sus principales líneas de investigación son los tratamientos cognitivo-conductuales y el consumo de sustancias. Contribución al texto: conceptualización, metodología, escritura-revisión y edición y supervisión. (ORCID 0000-0002-2561-2164).

Ana Lucía Jiménez Pérez (ana.jimenez14@uabc.edu.mx) es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes; maestra y doctora en psicología por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo complete nivel A, en la Universidad Autónoma de Baja California. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel I y perfil PRODEP. Entre sus líneas de investigación están: salud mental y adicciones, práctica basada en evidencia en psicología; y metodología observacional. Contribución al texto: recursos, escritura-revisión y edición. (ORCID 0000-0002-8539-4074).

Isaac Uribe Alvarado (iuribe@ucol.mx) es Licenciado en Psicología y Maestro en Ciencias por la Universidad de Colima; Dr. En Psicología por la UNAM. Profesor investigador titular C adscrito a la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1). Durante más de 20 años ha realizado investigación acerca de juventudes y conductas de riesgo juvenil. Contribución al texto: escritura-revisión y edición. (ORCID 0000-0003-0372-8067).

Recibido: 05/02/2024

Aceptado: 17/05/2024

Cómo citar este artículo

Hernández Rangel, A., Valadez Jiménez, E. A., Oropeza Tena, R., Jiménez Pérez, A. L. y Uribe Alvarado, I. (2024). Construcción de la relación de los jóvenes con las redes sociales: Una Revisión Sistemática. Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades, 28(51). https://doi.org/10.33064/51crscsh5059

Esta obra está bajo una

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Usted es libre de compartir o adaptar el material en cualquier medio o formato bajo las condiciones siguientes: (a) debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios; (b) no puede utilizar el material para una finalidad comercial y (c) si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Resumen de la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

Texto completo de la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode