Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano: condiciones psicosociales y privación de derechos humanos

Women in the Mexican Penitentiary System: Psychosocial Conditions and Deprivation of Human Rights

ZAYRA NATALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Universidad de Guanajuato, México

Resumen

Al cierre de 2020, en México, las mujeres privadas de la libertad representan el 5.6% (INEGI, 2021); es decir, son una minoría que unido a factores sociales e institucionales como la misoginia y el sexismo propicia que se repliquen violencias estructurales que exacerban las faltas a sus derechos. Con el objetivo de visibilizar las condiciones psicosociales y de privación de derechos humanos a las que se enfrentan las Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano, se llevaron a cabo cinco entrevistas a profundidad, tres a familiares y dos a mujeres que estuvieron privadas de la libertad, el periodo de las estadías en los centros penitenciarios fue del 2002 al 2022. A partir del análisis de contenido, se encontró que constantemente hay privación a los derechos humanos, desde el escaso acceso a la salud (incluida la salud mental), abuso de poder y violencia; lo anterior se articula con procesos sociales como la reestructuración de su dinámica familiar, el rechazo por parte de amistades y con procesos individuales como la adaptación a las condiciones del penal, los efectos emocionales negativos tras la separación de sus hijas/os y la estigmatización. Visibilizar las condiciones psicosociales de las mujeres privadas de la libertad permite conocer necesidades particulares a las que se enfrentan, esto, sumado al estigma provoca segregación y exclusión que se agudiza en razón de género, pues son doblemente criminalizadas: por estar en prisión y por romper con las normas asignadas al -ser mujer-. Es necesario problematizar no sólo la insuficiencia de la atención a la salud y la disparidad en la resolución de las necesidades, sino también las irregularidades en el acceso a la justicia y la privación de derechos humanos; pues los sistemas penitenciarios perpetúan las estructuras sociales que causan desigualdad y discriminación.

Palabras clave: derechos humanos; mujeres; condiciones psicosociales; entrevista a profundidad; penitenciario.

Abstract

At the end of 2020, in Mexico, women deprived of liberty represent 5.6% (INEGI, 2021); is like to say, they are a minority that, together with social and institutional factors such as misogyny and sexism, encourages the repetition of structural violence and exacerbates the violations of their rights. With the objective of making visible the psychosocial conditions and deprivation of human rights that women face in the Mexican Penitentiary System, five in-depth interviews were carried out. Three with family members and two with women who were deprived of freedom, the period of stays in penitentiary centers was from 2002 to 2022. From the content analysis, it was found that there is constant deprivation of human rights from poor access to health (including mental health) to abuse of power and violence. The foregoing is articulated with social processes such as the restructuring of their family dynamics, rejection by friends and with individual processes such as adaptation to prison conditions, the negative emotional effects after the separation from their children and stigmatization. Making visible the psychosocial conditions of women deprived of liberty allows us to know the particular needs they face. This, added to the stigma, causes segregation and exclusion that is exacerbated by gender, since they are doubly criminalized: for being in prison and for breaking with the norms assigned to -being a woman-. It is necessary to problematize not only the insufficiency of health care and the disparity in the resolution of needs, but also the irregularities in access to justice and the deprivation of human rights; because prison systems perpetuate social structures that cause inequality and discrimination.

Keywords: human rights; women; psychosocial conditions; in-depth interview; penitentiary.

Este trabajo aborda las condiciones psicosociales y de privación de derechos humanos a las que se enfrentan las Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano. En los sistemas penitenciarios del mundo la población de mujeres va entre el 2% y el 10% (Coyle, 2009), específicamente en el continente americano entre 2018 y 2022 el promedio de la población femenina es de 5.78% según datos del World Prison Brief (s. f.). Esto sumado a otros factores socioculturales e institucionales provoca negligencia hacia las necesidades de las mujeres, se advierte que los programas para reducir su reincidencia tienden a ser menos efectivos pues se centran en los factores de riesgo masculinos (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2017).

Sistema Penitenciario Mexicano

El Sistema Penitenciario Mexicano (SPM) se divide en el sistema federal y estatal, al primero le corresponden los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) que son regulados Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social (OADPRS) dependiendo de manera directa de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por otro lado, los Centros de Readaptación/Reinserción Social (CERESO) son de regulación estatal (Secretaría de Gobernación, 2017). En 2016 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2017) notificó la existencia de 267 prisiones estatales, 157 mixtos, 92 varoniles, 17 femeniles y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto. Además, al corte del 2020, se registraron 19 centros federales, 251 centros estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes (INEGI, 2021b).

La población privada de la libertad al cierre de 2020 fue de 211,169 donde el 94.4% (199,445) fueron hombres y 5.6% (11,724) mujeres. De las cuales 5,893 se encuentran sin sentencia o en medida cautelar de internamiento preventivo, 1,748 con sentencia o internamiento y semi-internamiento No definitivo y 4,083 con sentencia o internamiento y semi-internamiento definitivo. Los delitos registrados con mayor frecuencia por la población femenina privada de la libertad en lo federal es secuestro con un 25.9%, en contraste con delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos en un 21% de la población masculina; y en lo estatal, en mujeres, es robo con 26.4%, seguido de secuestro con 19.7% y homicidio 15.8%; mientras que en el caso de los hombres a nivel estatal es robo con 32.9%, homicidio 18.8% y violación 8.6% (INEGI, 2021b).

Cárceles para mujeres

Según los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (INEGI, 2021b), de los ingresos durante 2020 el 7.4% (8,165) fue de mujeres, así como el 7.2% (6,714) de egresos. En cuanto a los rangos de edades, el 41.3% tiene entre 25 y 34 años seguido por un 27.7% de entre 35 a 44 años; en lo referente a la escolaridad el 38.5% cuenta con secundaria, el 26.6% con preescolar y primaria y sólo un 17.7% con preparatoria. Al cierre de 2020, 112 mujeres se encontraban embarazadas y 204 en periodo de lactancia, mientras que el 8% restante se encontraban embarazadas y en periodo de lactancia, además se reportó un total de 384 mujeres que tuvieron consigo a sus hijos o hijas menores de seis años. Se registraron un total de 392 menores, 43.4% en un rango de edad inferior a un año. En cuanto a la infraestructura, en 2020, sólo 58 centros (estatales y federales) tienen espacios especializados para la maternidad, 34 cuentan con áreas para la educación integral de los menores, de los 174 de las instalaciones estatales (femeninas y mixtas) sólo 19 cuentan con guarderías (INEGI, 2017); en lo que respecta a los centros federales, sólo el CEFERESO no. 16 CPS Femenil Morelos cuenta con guardería y espacios para lactancia materna (INEGI, 2021a).

Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano

En las cárceles para mujeres no se cuenta con acceso a la higiene menstrual, conseguir una toalla sanitaria no es ni asequible ni accesible (“Cómo es ser madre”, 2019), por lo que, las mujeres privadas de la libertad recurren a utilizar playeras u otras prendas pues el SPM no las provee de los insumos para la menstruación; muchas veces son las familias que las visitan las que les proporcionan las toallas sanitarias o ellas tienen que conseguirlas dentro de los centros penitenciarios con precios más elevados, sin embargo, esto no cubre la necesidad de otros artículos como papel higiénico, agua y jabón. Los datos que reporta el INEGI (2021b) sobre la cantidad de establecimientos penitenciarios (estatales y federales) que brindan de manera gratuita jabón, papel higiénico y toallas sanitarias durante 2020 son: 157, 138 y 106 respectivamente. Finalmente, al corte del 2019, en los 15 CEFERESOS recibieron 11,472 quejas a la unidad de atención, el 50.4% fueron presentadas por mujeres del CEFERESO No. 16 CPS Femenil Morelos (INEGI, 2021a). “Las cárceles no son vistas como un ámbito en el que se deben invertir recursos sino más bien como un gasto que siempre sería deseable reducir” (Azaola y Bergman, 2007, p. 124).

Condiciones psicosociales

Desde un enfoque psicosocial es posible estudiar las interacciones humanas situadas en un contexto social y ecológico que interactúa constantemente y de manera bidireccional con el individuo (Moreno y Bohóquez, 2015). Martín-Baró (1990) propone que lo psicosocial se da desde lo inter e intrasubjetivo; de esta manera se construye lo psicológico desde lo social, es decir, en la condición individual se relaciona con el resto a la par que la estructura social influye en esas interacciones (Moreno y Moncayo, 2015). Lo psicosocial se relaciona con los derechos humanos, la política y la cultura. El paradigma de lo psicosocial propone una interdependencia entre lo psicológico y lo social: los recursos internos de la persona y las interacciones sociales (Medina, Layne, Galeano y Lozada, 2007); implicando “una concepción de la realidad, en la cual esta no está separada del sujeto; es decir, se concibe una interacción profunda entre sujeto y realidad, al punto que esta no puede ser concebida como independiente del mismo” (Villa, 2012). Las condiciones psicosociales corresponden entonces al conjunto de circunstancias de los procesos subjetivos (psicológicos) y la relación con su entorno (Moreno y Bohóquez, 2015).

Privación de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, s. f.-b), estos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y el Estado está en el deber y la obligación de proteger y garantizarlos (Organización de las Naciones Unidas, s. f.). La violación de estos Derechos Humanos refiere a la negación o vulneración de mismos, principalmente por las instituciones gubernamentales. En el caso de las prisiones el Artículo 25 del Código Penal Federal (1931) refiere que:

La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva [...].

Pese a la privación de la libertad por parte del Código Penal Federal y el Sistema Penitenciario siguen vigentes los Derechos Humanos, tales como el derecho a la reinserción social, derecho a la integridad personal y a una vida digna, derecho a la salud, a la defensa, derechos de las personas integrantes de comunidades indígenas y derechos económicos, sociales y culturales (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, s. f.).

Existe una protección especial de este derecho fundamentada en el artículo 18 constitucional, así como en los artículos 1°, 4°, 14 y 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al igual que en diversos numerales de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que incluyen también el derecho a tener contacto con el exterior y el derecho a trato y estancia dignos. (CNDH, s. f.-a)

Sin embargo, la realidad de las cárceles mexicanas no corresponde a la protección de los Derechos Humanos: existe un uso excesivo de la prisión preventiva lo que influye en el hacinamiento de las prisiones (“Hablando de injusticias”, 2022). En cuanto a las cárceles de mujeres en un reportaje para Noticias ONU se informa sobre abusos sexuales, agresiones físicas y la poca eficacia de la reinserción social (“Luchando por una vida”, 2022).

La población femenil en los centros penitenciarios tiende a ser menor al 10% (Coyle, 2009), esto las posiciona como una minoría que unido a factores sociales e institucionales como la misoginia y el sexismo propicia que se repliquen violencias estructurales y que sean asimiladas en sistemas creados por hombres para otros hombres, de tal manera que, se agudiza las faltas a sus derechos. Lo anterior provoca que el sistema penitenciario carezca de perspectiva de género para la población de mujeres, pues, aunque representan una minoría, siguen siendo víctimas de la violencia de género institucional. En investigaciones como las de Azaola (2005) se muestra que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad sufrieron tortura, tuvieron una defensa deficiente o posteriormente fueron abandonadas por sus familias; todo esto, mientras que, al interior de los centros penitenciarios son relegadas a trabajos estereotipados al rol femenino (cocina, costura, aseo, etc.). Además, en muchas ocasiones se les sigue dejando la completa responsabilidad de la crianza, pese a que se encuentran privadas de la libertad (Hernández, 2018). De acuerdo con Salinas (2014) es fundamental analizar la situación de las mujeres en las prisiones mexicanas, pues los sistemas perpetúan violencias sexistas estructurales y lejos de atender sus problemáticas y necesidades las siguen replicando. “La realidad femenina en las cárceles latinoamericanas destapa la olla del sistema de justicia criminal a nivel globalizado, es la punta del iceberg desde donde se reflejan las injusticias y la criminalización de la pobreza femenina a nivel mundial” (Almeda y Nella, 2017, p. 209).

Mujeres que delinquen

El género se constituye por los símbolos, roles y atributos asignados, como refiere Lagarde (1996a) el género se involucra en los valores, creencias, acciones, afectos, es decir, en la subjetividad de cada persona, además de esto, tiene injerencia en los bienes (materiales o no), en su estatus, condición política e interacción con quien le rodea. No se puede aislar de la realidad social ya sea privada o pública, por lo que, es necesario contemplarlo para entender los fenómenos y problemáticas sociales (Blázquez, Flores y Ríos, 2012). Siguiendo con esa línea Constant (2016) puntualiza en el análisis histórico-cultural de la violencia diferenciada en razón de género, pues la concepción de mujer se asocia a la maternidad, el cuidado y por supuesto, a la no-violencia. En el contexto latinoamericano se implanta la dicotomía de la mujer en la esfera privada como símbolo de moralidad, esto aporta a que la percepción social hacia las mujeres se aleje del crimen. Lo anterior abona al perfecto escenario para los prejuicios sobre quienes incumplen las expectativas de lo femenino, así se da la estigmatización de la mujer que ha delinquido, pues atraviesa no sólo las normas legales, sino también las de género (Hernández, 2018).

Por lo tanto, existe un precio social por transgredir el rol de “pilar moral de la familia”, pues se asimila a las mujeres como personas que no tendrían por qué faltar a las normas ni sociales ni legales. De esta manera es como la representación de un delito cometido por una mujer va en contra del orden sexogenérico, es la invisibilidad sobre la violencia femenina dificulta atender lo que rodea a los crímenes ejercidos por mujeres (Constant, 2016). Aunado a la estructura social sobre el género, la población femenina en los sistemas penitenciarios es una minoría y nuevamente son entendidas en las configuraciones carcelarias hechas por y para hombres. Hernández (2018) enuncia que las mujeres privadas de la libertad son etiquetadas como “malas mujeres” y se les arrebatan los atributos considerados como socialmente positivos, esto provoca su segregación y estigmatización. Las mujeres son constituidas como figuras delictivas con parámetros de los estereotipos sociales y que se elaboran alrededor de las faltas a los códigos sociales y roles de género determinadas por el modelo heteropatriarcal (Constant, 2016). Davis (2016) alude a la forma en la que el género estructura el Sistema Penitenciario mediante la generización en el castigo estatal, las cárceles constituyen espacios donde se replican opresiones patriarcales que convergen con opresiones de clase y racialización.

Género en el Sistema Penitenciario

Dentro de los Sistemas Penitenciarios se replican prácticas que vulneran a las mujeres y que perpetúan las estructuras sociales; así se ejerce violencia institucional, física, psicológica, sexual y simbólica (Salomé, 2013). En el SPM se reproducen los roles de género, al asignarles tareas domésticas a las mujeres privadas de la libertad, además de que en los programas de reinserción social se brindan oficios estereotípicamente femeninos (Pérez, 2013). De esta manera “el orden de género es la matriz cultural [...], da sentido al orden simbólico y que contiene en términos normativos las prácticas sociales” (Millán, 2013, p. 307). Espinosa (2017) refiere que el paso del poder del Estado a un poder masculino de género conlleva un grado de exclusión para las mujeres en las estructuras estatales generando particularmente un aislamiento de ellas. El orden de lo masculino a las esferas públicas y lo femenino al ámbito privado se mantiene con ciertos matices hasta la actualidad, se observa en aspectos simbólicos y el consuetudinario en las normas jurídicas, de esta manera el patriarcado se resignifica y reamolda constantemente según lo permita la sociedad, esto se observa en las estructuras sociales e institucionales, como lo es el Sistema Penitenciario (Ybarnegaray, 2011).

Si bien hay obstáculos económicos, geográficos, culturales y simbólicos que dificultan el acceso a la justicia, es decir, las posibilidades de activar los mecanismos institucionales existentes para exigir la vigencia de los derechos, muchos de estos obstáculos afectan de un modo particular a las mujeres. (Virosta, 2011, p. 329)

Impacto psicosocial en las mujeres privadas de la libertad

Bezanilla y Miranda (2019) refieren que algunas de las consecuencias de la privación de la libertad van desde síntomas somáticos, físicos, afecciones psico-emocionales como ansiedad, depresión, estrés y consecuencias conductuales como mayor incidencia en el consumo de drogas, además de la estigmatización. En cuanto a sus relaciones interpersonales en el Penal de Santa Martha Acatitla aproximadamente el 80% de las mujeres privadas de la libertad son madres, sin embargo, son visitadas principalmente por sus madres (56%) que por sus hijos o hijas (6.6%); esto muestra la separación y ruptura de sus vínculos familiares (“Mujeres en cárceles”, 2020).

Existen repercusiones en las mujeres con respecto a sus familias, puesto que ellas realizan roles como la crianza y el cuidado, al estar en reclusión el impacto conlleva un desmembramiento de la familia lo que termina por aislarlas de sus seres queridos (Salomé, 2013). Las familias de las personas en prisión también se ven impactadas pues aumenta el nivel de tensión y conflicto emocional, además hay un desgaste en las relaciones dentro de la propia familia creando potencialmente una fragmentación de los vínculos y finalmente existe un deterioro significativo de la situación socioeconómica de la familia. Además, de la ruptura de los vínculos afectivos en el caso de la pareja; todo lo anterior complica aún más la situación del encarcelamiento de las mujeres. La estigmatización también las aísla de sus redes de apoyo dejándolas en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión obstaculizando su estancia en la prisión y el manejo emocional de ello (Bezanilla y Miranda, 2019).

El propósito de este estudio es visibilizar las condiciones psicosociales y de privación de derechos humanos a las que se enfrentan las Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano. De este modo, se pueden conocer las condiciones psicológicas y sociales en las que se encuentran las mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano, identificar las circunstancias que vulneran los derechos humanos de las mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano, y analizar la manera en la que el género se involucra en las condiciones psicosociales y la privación de los derechos humanos de las mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano.

Método

La metodología empleada en la presente investigación es de corte cualitativo pues permite obtener las propiedades únicas del fenómeno a estudiar (Izcara, 2014), esta metodología parte de parámetros para la comprensión de los significados ideológicos, representativos y simbólicos de los procesos psicosociales de quien los experimenta (Castro-Nogueira y Castro-Nogueira, 2002), por lo tanto, esta metodología es consecuente con el objetivo de la investigación.

Participantes

El tipo de muestreo fue intencional y no probabilístico en cadena con mujeres que hubieran egresado del Sistema Penitenciario Mexicano y familiares de mujeres que se encuentran o estuvieron privadas de la libertad. A continuación, se presentan los criterios de inclusión y de exclusión: Inclusión: (a) mujeres que hayan egresado de un centro penitenciario mexicano; (b) familiares de mujeres que se encuentran o estuvieron en un centro penitenciario mexicano; (c) tener interacción/relación con quien se encuentra en el centro del SPM; y (d) edad a partir de 18 años. Exclusión: (a) hombres; (b) menores de edad; (c) familiares que tengan poca o nula interacción o relación con quien se encuentra en el centro del SPM; y (d) menores de edad.

Técnica de recolección de datos, diseño y ética

La técnica empleada fue entrevista a profundidad de una sesión con duración máxima de una hora y se registró en formato de audio, los datos que se obtuvieron fueron analizados con el programa Atlas.ti siendo consecuente con la Teoría Fundamentada. En cuanto a las consideraciones éticas, se les explicó a las personas entrevistadas el objetivo de la investigación y las especificaciones de su participación, posteriormente se firmó el consentimiento informado en el que se resaltó que la participación como voluntaria, anónima, reversible y confidencial, además se brindó una lista de contactos de contención psicológica.

Se realizaron cinco entrevistas de las cuales tres fueron a familiares de mujeres que estuvieron privadas de la libertad, dos de ellas fueron presenciales y una de manera virtual, finalmente se entrevistó a dos mujeres que estuvieron privadas de la libertad, una entrevista fue presencial y otra virtual. El rango de edades en el ingreso de las cinco mujeres fue de 18 a 42 años, el periodo de las estadías en los centros penitenciarios fue del 2002 al 2022 y la escolaridad no sobrepasa el nivel básico en el rango temporal de la estancia de las mujeres en los centros.

Categorías de análisis

Condiciones Psicosociales. Estados y circunstancias desde inter e intrasubjetivas (Martín-Baró, 1990); es decir, relaciones familiares y de amistad, apoyo recibido, impacto emocional y componentes socioeconómicos.

Género. Lagarde (1996b) propone cinco dimensiones para el género como categoría de análisis (biológica, económica, psicológica, social y política), además se distinguen cuatro elementos del género como categoría de análisis (Scott, 1996): símbolos y mitos culturalmente disponibles, conceptos normativos surgidos de los símbolos, identidad e instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género.

Privación de los Derechos Humanos. Se contemplan los siguientes derechos de las personas privadas de la libertad (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, s. f.): (a) derecho a la integridad personal; (b) derecho a una vida digna; (c) derecho a tener contacto con el exterior; (d) derechos económicos, sociales y culturales; (e) derecho a la salud; (f) derecho a la defensa; (g) derechos de las mujeres privadas de la libertad; (h) derechos de las personas integrantes de comunidades indígenas; (i) derecho a la reinserción social; y (j) derecho al acceso a la justicia.

Resultados

Se obtuvieron un total de 60 códigos agrupados en tres ejes: Condiciones Psicosociales, Género y Privación de Derechos Humanos. A continuación, se presenta el análisis de la información recabada según los mismos tres ejes, se abordan los aspectos y códigos vinculados a cada categoría y la relación entre ellos, recurriendo también a citas de las entrevistas.

Condiciones psicosociales

Las condiciones psicosociales son el primer eje y se componen de lo inter e intrapersonal que se relacionan bidireccionalmente articulando las condiciones psicosociales de las mujeres en el SPM.

Condiciones sociales (relaciones interpersonales y apoyo)

Existen casos en los que las amistades, parejas y familiares las apoyan de manera económica o llevando alimentos, vestimenta y productos de higiene, se tiene acceso a estos productos generalmente por las visitas, estas tienden a ser de manera semanal, momento en el que las mujeres privadas de la libertad también pueden convivir con sus familiares. Además de lo anterior, son las familias y en ocasiones las parejas quienes supervisan y se encargan de los procesos jurídicos que se requieren. En cuanto a las amistades, se expresa un apoyo significativo, aunque generalmente no son quienes las visitan, se realizan llamadas telefónicas o brindan aportaciones económicas a las familias de las mujeres, pero también comentan que hay personas que se alejan de ellas: “yo me di cuenta que no tenía amistades” (Entrevistada no. 5), asimismo resaltan que hay un afianzamiento de las relaciones de amistades que conservan: “hubo personas o amistades, sobre todo que se dio cuenta que iban a estar siempre” (Entrevistada no. 1, familiar).

Cuando las mujeres reciben poco o nulo apoyo de familia y amistades (incluida la pareja), se encuentra que es principalmente por el aspecto económico y/o el estigma hacia estar en prisión. En ocasiones se llega a trasladar a las mujeres a centros fuera de la ciudad o estado en el que vive la familia, eso dificulta sus visitas y el apoyo asociado a lo anterior. Las dificultades económicas no sólo se encuentran en los casos en los que no hay apoyo hacia las mujeres, también cuando la familia está presente, el ingreso al centro representa para los y las familiares un gasto adicional que hay que cubrir e integrar su economía: “sí, es un cambio más, sí, un costo económico extra, es algo extra que tengo que, o sea, yo gastar” (Entrevistada no. 2, familiar). Este costo extra aporta a los cambios de la dinámica familiar y algunas veces puede ser motivo de conflicto entre la mujer privada de la libertad y su familia. El otro aspecto que se vincula al poco o nulo apoyo que reciben es el estigma que recae hacia la mujer que se encuentra en el penal, hay casos en los que el rechazo y abandono hacia las mujeres por parte de su círculo social es por los prejuicios asociados a estar privada de la libertad: “en mi caso yo me quedé sin familia, me apartaron de mis hijos, no tuve el apoyo de mi familia, [...] yo estuve en abandono” (Entrevistada no. 5).

Necesidades individuales

Las mujeres privadas de la libertad, tengan apoyo o no, suelen trabajar para cubrir sus necesidades como: parte de la alimentación, productos de cuidado e higiene personal. Para ello realizan trabajos en los talleres que se encuentran en el penal, en su mayoría relacionados con manualidades como pasta francesa, repujado, pintura en tela, etc. Además, se encargan de labores como lavar ropa otras compañeras o hacer las tareas de limpieza.

Condiciones psicológicas y recreación

En lo que respecta a las condiciones psicológicas de las mujeres en el SPM, se describen consecuencias emocionales negativas, incluso depresión. También se expone que no imaginaban llegar a estar privadas de la libertad y el ingreso al centro penitenciario les representa una disonancia cognitiva:

Yo nunca me imaginé que yo fuera a pisar ese lugar [...]. Puede [con todo] porque me hice a la idea, o sea, yo, yo no quise ser sufrida [...], yo este como que me adapte, pues a eso, a mentalizarme que allí tengo que estar, pues [...]. Te adaptas a todo (Entrevistada no. 4).

En cuanto a la recreación, las actividades que hacen en los talleres también se relacionan con sus condiciones psicológicas, puesto que, además de brindarles un sustento o aporte económico les ayuda a ocuparse durante el día; ellas relatan que principalmente es lo que contribuye a sobrellevar su estadía en el SPM: “siempre dijo que fue lo que la mantuvo ocupada, la verdad, este, que evitaba que estuviera pensando en dónde estaba o que se sintiera cómo inútil. Que fue realmente todo el tiempo estuvo produciendo algo” (Entrevistada no. 1, familiar).

Cambios y estigma

“Lo marca como un antes y después en todos los sentidos” (Entrevistada no. 1, familiar). Además del cambio que implica el ingreso al SPM, las mujeres privadas de la libertad explican que saben que al salir del penal se enfrentarán al estigma asociado a haber estado en prisión:

Hay que ser conscientes de quién está listo para irse o quien no está listo. Hay que pensar en que no va a ser igual, en que tu círculo social, no va a ser igual, que los amigos, ya no van a estar o que el trabajo ya no va a ser; que vas a tener que empezar desde el principio, que ya teniendo este este suceso en tu vida, conseguir un trabajo en un lugar no es tan fácil (Entrevistada no. 4).

El estigma hacia estar o haber estado privada de la libertad no sólo se dirige hacia las mujeres, se menciona que la estigmatización se extiende a las familias, especialmente hacia sus hijos o hijas.

Salud mental

Finalmente, en cuanto a la salud mental de las mujeres, expresan que generalmente buscar atención no es un aspecto prioritario para ellas, en gran medida es causado porque deben enfocarse en actividades remuneradas y que la atención dentro del penal no es la óptima: “sacaban audiencias [citas para atención psicológica] para ir, pero pues no, yo me dedicaba más que nada puro trabajar, trabajar” (Entrevistada no. 4). Aunque recibir atención por un profesional de la salud mental es menos frecuente, no quiere decir que las situaciones que rodean a las mujeres privadas de la libertad no tienen repercusiones en su salud mental: “[a mi hija] me le dio dos veces depresión” (Entrevistada no. 3, familiar).

Género

El segundo eje corresponde al género, que, como categoría de análisis tiene la finalidad de conocer las asimetrías y conductas de género según el determinado contexto (Cabral y García, 1999).

Maternidad

Uno de los puntos que más se resalta a lo largo de las entrevistas realizadas para esta investigación es: la maternidad. El sistema social patriarcal desarrolla sobre la maternidad “sanciones sociales que pretenden impartir culpa y vergüenza, cuando las mujeres son señaladas como madres abandonadoras, irresponsables o malas” (Sánchez, 2016, p. 264). Lo anterior constituye gran parte de las consecuencias emocionales y psicosociales de las mujeres privadas de la libertad: “Yo, el único sufrimiento fue que porque dejé a mi familia [...]. Sentía mucha tristeza [...], el sufrimiento fue que deje a mis hijos afuera, nada más [...]. Mi sufrimiento fue porque estuve separada de mis hijos” (Entrevistada no. 4).

Las dificultades que encuentran las mujeres en el ejercicio de su maternidad es la disminución en la convivencia y comunicación con su hijas e hijos, el poco tiempo que les llegan a ver a la semana en las visitas familiares, pero también hay quienes conviven con sus hijos e hijas de manera más esporádica, no pueden verles por políticas de algunos penales con respecto a las edades, además que en algunas visitas no es posible abrazarles o pierden contacto por completo.

Tras el ingreso de las mujeres al SPM sus hijos y/o hijas se quedan a cargo de familiares, especialmente de las abuelas maternas (situación que se vincula nuevamente con el rol de cuidado y maternidad en razón de género). En algunos casos, cuando la mujer confía de manera más amplia en la persona (pareja o familiar) que se queda a cargo de sus hijos/as es posible que eso facilite su tranquilidad, aunque sigue presente una preocupación por el bienestar de los y las hijas: “pues los veía con mucho gusto, los veía con mucho gusto y ya, pues se agarraba llorando y ya, pues [me decía] ‘te encargo mucho a mis hijos’” (Entrevistada no. 3, familiar).

Las mujeres privadas de la libertad siguen aportando de manera parcial o total a la manutención de sus hijos e hijas desde el penal, por lo que, en el caso de algunas mujeres no sólo realizan labores remuneradas para cubrir sus propias necesidades dentro del SPM, sino también para solventar gastos de personas que dependen económicamente de ellas. Además de las situaciones antes mencionadas, las mujeres se encuentran con dificultades y conflictos con quién se queda a cargo de los y las hijas por cuestiones económicas, la forma de crianza y las necesidades de las y los hijos: “Cuando tú estás en la cárcel, tú no sabes lo que pasa ahí afuera, [...] la familia luego dicen una cosa y hacen otra” (Entrevistada no. 5).

A lo que respecta a las condiciones de los y las hijas (situaciones que afectan también a la mujer que está privada de la libertad), se encuentra que las y los hijos reportan consecuencias emocionales negativas y en algunos casos deben empezar a trabajar para solventar su educación. Aunado a las circunstancias de los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad, se ubica que la estigmatización que se ejerce sobre sus madres se extiende a ellos y ellas, puesto que, también se reportan cambios de instituciones educativas debido al rechazo de estas, imposibilidad de cubrir los costos y el bullying escolar debido a que sus madres se encuentran privadas de la libertad.

Invisibilidad

Las familias desconocen las condiciones exactas en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, al preguntar sobre las instalaciones del penal cómo la enfermería, el proceso y acceso para la salud mental e incluso situaciones de violencia que pudieron presentarse, los y las familiares refieren no conocer esas especificaciones: “Pues, no sé, no sé qué le daban para eso, para la depresión [...]. Entonces, allá ya no, ya no fui. Ya allí ya no sé cómo era su vida, pues ahí adentro” (Entrevistada no. 3, familiar).

Parte del desconocimiento surge porque hay aspectos que las mujeres deciden no contar: “se podría decir que sí nada más en una ocasión [hubo una situación de violencia], a la fecha nunca me ha contado la versión completa” (Entrevistada no. 1, familiar), esto causa que las mujeres se enfrenten a las condiciones del SPM y a la privación de derechos humanos sin sus redes de apoyo. Por último, también se encuentran invisibles las diferencias de género, situaciones y necesidades particulares que tienen las mujeres privadas de la libertad (tanto por ellas mismas como por las familias), aunque se identifican algunas de estas situaciones, se hacen por separado y no se problematizan en razón de género.

Privación de Derechos Humanos

Finalmente, el eje correspondiente a los Derechos Humanos, según la lista de ellos que propone el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD-, s. f) se hace el análisis de la información obtenida en las entrevistas.

Derecho a la salud

Una de las situaciones que se enfrentan la mayoría de las mujeres relacionada con el derecho a la salud es el poco acceso a la higiene menstrual, los penales no cubren insumos como tampones o toallas sanitarias, este tipo de productos lo solventan las mujeres o sus familias. La higiene menstrual es importante puesto que, se constituye como parte de los derechos humanos, la igualdad de género, el derecho al agua y el derecho a la salud (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021). Las entrevistadas refirieron que hay acceso al agua dentro de los penales, sin embargo, al igual que con los productos de higiene, las mujeres o sus familias tienen que costear otros productos como jabón y papel de baño; porque el penal no lo cubre: “tengo entendido el penal no les proporcionaba [productos de higiene], o sea, les proporciona en la entrada un jabón y ya, y a partir de ahí, pues ya ellos tienen que conseguirlo lo demás” (Entrevistada no. 1, familiar).

Siguiendo con el derecho a la salud, se refiere que de manera general los penales cuentan con las instalaciones apropiadas, sin embargo, en muchas ocasiones no se tienen los materiales o instrumentos necesarios, además acceder a la atención médica no es de manera inmediata y es condicionada, se minimizan sus síntomas y la atención no es individualizada: “el estar enfermo ahí en prisión es como: sálvese quien pueda, como pueda” (Entrevistada no. 5).

No les dan la atención más humanitaria, nada más ya cuando te estás muriendo ahí sí ya ‘te atiendo’ sino, no [...]. Siento que de repente le quitan esta importancia a los dolores o a las cosas que ellos sienten [...]. Les dan siempre lo mismo, el mismo medicamento, no hacen como chequeos más exhaustivos para ver que pueda tener la persona. (Entrevistada no. 2, familiar)

A diferencia de otro tipo de productos, las familias no pueden llevar los medicamentos que las mujeres necesitan, el centro debe emitir una receta antes y sólo en caso de que la familia pueda llevar los productos, las mujeres pueden obtenerlos. En cuanto al acceso a la salud mental, se menciona que en los centros se cuenta con algún psicólogo o psicóloga, no obstante, se desconocen las funciones o se limitan a lo que ellas nombran como “pláticas grupales”. Se describe que también existe tratamiento con psicofármacos, pero no se complementa con acompañamiento psicológico o psicoterapia, lo anterior supone para las mujeres privadas una atención a la salud mental limitada y no individualizada.

Derecho a una vida digna

Las entrevistadas reportan que los penales cubren la alimentación, sin embargo, hay ocasiones en las que no es de la mejor calidad. En cuanto a la vestimenta, ellas refieren que el penal sólo proporciona un uniforme, por lo que, las mujeres privadas de la libertad deben solventar o pedir permisos para que las familias les lleven más de un cambio de uniforme. A la privación de este derecho se le suma las condiciones para acceder a la salud mencionadas anteriormente.

Derecho a la integridad personal

En cuanto a violencia o abuso de poder, especialmente por parte de las custodias, se relatan dos sucesos específicos en los que las mujeres privadas de la libertad fueron violentadas. Además, se describe que grupos minoritarios, como las mujeres de la disidencia sexual, son mayormente vulnerados:

Sí había bastantes quejas también respecto a particularmente abuso de poder de personas en específico [...]. Las que sí [custodias ‘que hacían más delicadas de tratar’] era un poquito más reservada, porque pues tenían el poder de hacer lo que quisieran. [...]. En cuestiones de personas de la comunidad (lesbianas o bisexuales) había mayores tipos de agresión hacia ellas (Entrevistada no. 1, familiar).

A lo largo de los relatos se hace un especial énfasis en actuar según lo exigen las o los custodios, adaptar un comportamiento de total obediencia con la finalidad de reducir la probabilidad de problemas o castigos, además existe la percepción de que son las mujeres privadas de la libertad quienes tienen que obtener un trato digno mediante dicha obediencia. Contreras-Hernández (2017) expresa que este fenómeno tiene un efecto de control particular sobre las mujeres, la dinámica interna de los Sistemas Penitenciarios que clasifican a las mujeres como “buenas” y “malas”:

actúa como dispositivo que busca corregir la desviación que las mujeres han tenido en sus comportamientos; de ahí la lógica sexista que intenta readaptarlas en su función de los estereotipos de “buenas hijas, madres, esposas”, es decir, de la asignación de roles y tareas “propiamente femeninas” (Contreras-Hernández, 2017, p. 52).

Las mujeres privadas de la libertad se ven en la necesidad de adoptar comportamientos que les permitan sobrellevar los abusos de poder, acceder a servicios y obtener permisos para el ingreso de artículos de higiene personal que necesitan:

Allí tienes que si te dicen ‘siéntate, siéntate aquí’ te tienes que sentar para que no tuvieras problemas de apandos (castigos) [...]. Tengo que obedecer las reglas que hay y nada más. No voy a hacer mi voluntad, sino la de ellos (Entrevistada no. 4).

Y esto se extiende hacia los y las familiares que visitan a las mujeres, sumado con el estigma hacia las mujeres y sus familias: “en algunos casos preguntaban el delito por el que viene, porque pues como te ven, te tratan dependiendo del delito que tenga el preso” (Entrevistada no. 1, familiar).

Derechos económicos, sociales y culturales

Este grupo de derechos especifican que las personas privadas de la libertad deben tener acceso a la educación de manera gratuita, acceso a la capacitación para el trabajo y acceso a realizar actividades deportivas, recreativas y laborales (CEPAD, s. f.). Sí bien existen estas actividades dentro de los penales, las entrevistadas explican que en ocasiones deben elegir entre la educación y el trabajo. En el aspecto laboral y en los talleres que realizan tienden a ser limitados y generalmente estereotipados en razón de género.

Derecho a tener contacto con el exterior y derechos de las mujeres privadas de la libertad

Aunado al derecho a la salud, especialmente a la salud mental y siguiendo en la línea de los derechos de las mujeres, en las entrevistas realizadas, las mujeres exponen que lo que más les afecta es la separación de sus hijos y/o hijas. La atención insuficiente e inaccesible de los centros penitenciarios sumado a la invisibilidad y a la falta del enfoque de género (Blázquez et al., 2012: Cruz y Vázquez, 2013; Constant, 2016) da como resultado que la salud mental de las mujeres que son madres sea ignorada.

Derecho a la defensa y derecho al acceso a la justicia

En el acceso a la justicia, dos de los casos de las mujeres entrevistadas fueron originados porque sus parejas estaban siendo detenidos y en el proceso ellas también fueron vinculadas:

Mi pareja, que me embroncó en lo que él andaba y la verdad yo no sabía, yo llegué, pues a ciegas [...], yo no tenía nada que ver en eso [...] y sí había manera de que él me dejara libre, pero él no quiso porque pues es que luego lo “iba dejaba allí yo, sólo, y que yo afuera me iba a conseguir a alguien”. (Entrevistada no. 4)

Nuevamente, en cuanto al género, Cruz y Vázquez (2013) manifiestan la existencia de estas pautas comunes, donde se implican a las mujeres en los procesos de sus parejas, son sexistas. Unido a esto, existen diversas anomalías durante la detención de las mujeres, las dificultades e irregularidades durante el proceso jurídico como el retraso de la atención de un abogado o forzarlas a firmar en blanco, supone la vulneración de sus derechos (a la defensa y al acceso a la justicia): “en el momento empieza una incomunicación por la violación de derechos, para que no te comuniques, para que no le avices a tu abogado, para dar tiempo para torturarte” (Entrevistada no. 5).

Red de códigos

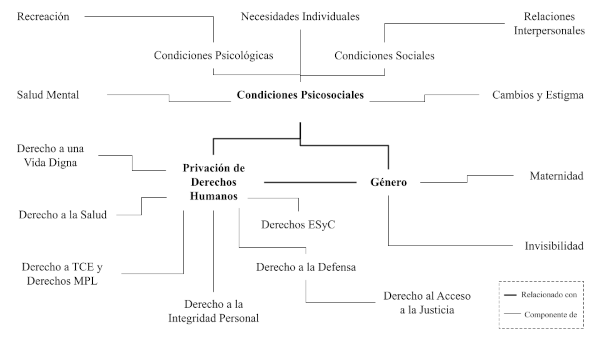

A continuación, se presenta la síntesis de la red de códigos (ver Figura 1), se priorizan las relaciones de cada eje, por lo que, se omiten cómo se vinculan códigos de distintos ejes entre sí; en la red se enfatiza la relación recíproca entre los tres ejes (Condiciones Psicosociales, Género y Privación de Derechos Humanos).

Figura 1. Síntesis de la red de códigos

Nota: Derecho a TCE, Derecho a Tener Contacto con el Exterior; Derechos MPL, Derechos de las Mujeres Privadas de la Libertad; Derechos ESyC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Discusión y conclusiones

Las mujeres en Sistema Penitenciario Mexicano se enfrentan constantemente a la privación de sus derechos humanos, desde el acceso a la salud hasta abuso de poder y violencia; lo anterior se articula con procesos sociales como la reestructuración de su dinámica familiar, de sus relaciones interpersonales y con procesos individuales, como la adaptación a las condiciones del penal, a los efectos emocionales de la separación de sus hijas/os y a la estigmatización.

Visibilizar las condiciones psicosociales de las mujeres privadas de la libertad permite conocer las diferentes necesidades que tienen, pues gran parte de la invisibilidad de sus condiciones es consecuente con que representan un porcentaje minoritario en el SPM, el 5.6% (INEGI, 2021b), lo anterior sumado al estigma que se les asigna por estar privadas de la libertad “genera separación, diferenciación negativa, segregación y discriminación, y claramente la cárcel es un poderoso símbolo de tal exclusión” (Contreras-Hernández 2017, p. 53), esto se agudiza en razón de género, pues ellas son doblemente criminalizadas, estar en prisión y por romper con las normas asignadas al -ser mujer- (Constant, 2016; Hernández, 2018). Las madres son especialmente estigmatizadas y esto causa mayores consecuencias emocionales negativas, los centros penitenciarios no contemplan estas realidades a las que atraviesa el género y la maternidad, por lo que, se ignora completamente la importancia de atender estas situaciones.

Al saber las condiciones psicosociales de las mujeres es posible problematizar no sólo la insuficiencia de la atención a la salud y la disparidad en la resolución de las necesidades que enfrentan las mujeres (Yagüe, 2007), sino también las irregularidades en el acceso a la justicia y la privación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad que propicia el SPM. Los sistemas penitenciarios “reproducen la discriminación y las desigualdades y perpetuán las estructuras dominantes” (Salomé, 2013), es así que el género estructura el Sistema Penitenciario, se lleva a cabo por medio de una generización en el castigo estatal donde las prisiones replican las opresiones patriarcales, pero además se entrecruza la clase y la raza (Davis, 2016).

El poder que ejerce el Estado es subsecuente al poder masculino que excluye a grupos minoritarios como es el caso de las mujeres privadas de la libertad, así las estructuras estatales replican la estructura social. La constitución histórico-cultural del orden masculino a lo público y lo femenino a lo privado se conserva en lo simbólico, así las normas jurídicas y el Sistema Penitenciario son permeados por dicho orden (Ybarnegaray, 2011). El género influye en la dinámica social y en las propias relaciones interpersonales, que contribuyen e intervienen en “el propio funcionamiento del sistema además de la vida de los individuos” (Fernández, 2004, p. 567), desde aquí se da la configuración de los sistemas penitenciarios que reproducen la estructura patriarcal de la sociedad, invisibilizando las condiciones de las mujeres y perpetuando la violencia.

El SPM funge como instancia adiestradora, que vuelve a las personas al camino de lo virtuoso, que para las mujeres se constituye como: sumisión, sujeción y los roles de cuidado; la narrativa interiorizada de “portarse bien para recibir un trato digno” habla de lo interiorizado de esto, muestra el condicionamiento de las mujeres privadas de la libertad, de sus familias y de la sociedad en una lógica punitiva y dicotómica de lo moralmente deseable, la obediencia y la resignación al deber ser como medio para acceder a sus derechos. Esta narrativa muestra lo no-problematizado que se encuentra la privación de derechos humanos que realiza el SPM, puesto que para acceder a la salud o a otros derechos la moneda de cambio constituye subordinación no sólo al personal del SPM, sino también al Estado y al poder masculino que este encarna.

Visibilizar y problematizar permite volver disponible esta narrativa para romper con ella y dejar el mito de que las prisiones rehabilitan, purgan y que son la solución para los problemas sociales. Es necesario eliminar de la sociedad la percepción de que sólo existe justicia punitiva-carcelaria, al nombrar lo que pasa tras los muros de las prisiones se desindivualiza las realidades de las mujeres privadas de la libertad y se enfoca que es una situación estructural creada y propiciada por el Estado. Gran parte de la invisibilidad está vinculada al estigma, por lo que, el silencio hacia las condiciones psicosociales resulta en la no-atención y resolución de las violencias estructurales e institucionales que enfrentan las mujeres privadas de la libertad.

Finalmente, se destaca que el acceso a algún centro penitenciario mexicano no fue posible, por lo que, se optó por la búsqueda de familiares de mujeres que estuvieran privadas de la libertad y por mujeres que hubieran egresado de algún centro penitenciario o por familiares de las mismas. Posterior al cambio de la muestra también existieron diversas dificultades para el contacto y vinculación con ellas, se solicitó a un par de instituciones el enlace según los criterios de inclusión, sin embargo, la respuesta fue negativa puesto que no trabajan ni tienen ningún contacto con esa población. Se difundió una convocatoria, pero nuevamente no hubo respuesta; por último, se logró contactar por medio de terceras personas a quienes participaron en las entrevistas. Las aportaciones de esta investigación permiten visibilizar las condiciones psicosociales de las mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano y la privación de derechos humanos a las que se enfrentan, no obstante, es fundamental reconocer la necesidad de diversificar la muestra con la finalidad de tener un panorama más amplio de las experiencias de las mujeres privadas de la libertad. La dificultad para acceder a esta población, vinculado a las cuestiones estructurales y de género antes referidas promueven la invisibilidad de las realidades que enfrentan las mujeres en el SPM, es así que, gran parte de las condiciones de las mujeres privadas de la libertad no son problematizadas. Es importante y elemental continuar investigando y potencializando la visibilidad de lo que sucede en el SPM para atender la privación de derechos humanos que atraviesa a la población penitenciaria, especialmente la femenina.

Referencias

Almeda, E., y Nella, D. (2017). Mujeres y cárceles en América Latina. Perspectivas críticas y feministas Papers, 102(2), 183–214. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2335

Azaola, E. (2005). Las mujeres en el sistema de justicia penal y la antropología a la que adhiero Cuadernos de Antropología Social, 22, 11–26. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913913002

Azaola, E., y Bergman, M. (2007). Las condiciones de vida en las cárceles mexicanas Nueva Sociedad, 208, 118–127. https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2015-04-11_10-32-19119234.pdf

Bezanilla, J., y Miranda, M. (2019). Víctimas invisibles: situación psicosocial y de derechos humanos de menores que enfrentan la reclusión de al menos uno de sus padres en México. En F. Maffioletti Celedón, V. Díaz Padilla y S. Maris puhl (eds.). Psicología jurídica, derechos humanos y derecho penal (pp. 365–399). Ediciones de la U.

Blazquez, N., Flores, F., y Ríos, M. (2012). Investigación feminista: Epistemología, metodología y representaciones sociales. UNAM.

Cabral, B. y García, C. (1999). El género. Una categoría de análisis crítico para repensar las relaciones sociales entre los sexos [Repositorio]. saber.ula.ve. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16344/genero-categoria.pdf;jsessionid=7D8D7C27047755458D2C0B4395C4731E?sequence=1

Castro-Nogueira, L. A. y Castro-Nogueira, M. N. (2002). Cuestiones de metodología cualitativa. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (4), 165. https://doi.org/10.5944/empiria.4.2001.883

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (s.f.). Personas privadas de la libertad [Sitio web]. https://cepad.org.mx/tus-derechos/personas-privadas-de-la-libertad/

Código Penal Federal [C.P.F.], Reformado, Diario Oficial de la Federación [D.O.], 14 de agosto de 1931 (México).

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2017). Acceso a la justicia y derechos humanos (2.a ed.). CDHDF.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s.f.). ¿Cuáles son los Derechos Humanos? [Sitio web]. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s.f.). ¿Qué son los derechos humanos? [Sitio web]. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos

Cómo es ser madre para las miles de mujeres que viven en las cárceles de México. (2019, 9 mayo). Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/como-es-ser-madre-para-las-miles-de-mujeres-que-viven-en-las-carceles-de-mexico/

Contreras-Hernández, P. (2017). Maternidad tras las rejas: Una aproximación a la realidad de las mujeres en las cárceles de Catalunya (España). Revista Umbral, 11, 39-58. https://revistas.upr.edu/index.php/umbral/article/view/8399

Constant, C. (2016). Pensar la violencia de las mujeres: La construcción de la figura delincuente. Política y Cultura, 46, 145–162. http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n46/0188-7742-polcul-46-00145.pdf

Coyle, A. (2009). A Human Rights Approach to Prison Management (2.a ed.). International Centre for Prison Studies. https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_2nd_ed_eng_8.pdf

Cruz, J., y Vázquez, R. (Eds.) (2013). La mujer a través del derecho penal. Poder Judicial Chiapas. https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/biblioteca/archivos/2021-11/Las-Mujeres-Atraves-Del-Derecho-Penal.pdf

Davis, A. (2016). Democracia de la abolición. Editorial Trotta.

Espinosa, Y. (2017). La invención de las mujeres. Editorial en la frontera.

Fernández, A. (2004). El género, categoría de análisis en la enseñanza de las Ciencias Sociales. En M. I. Vera Muñoz y D. Pérez i Pérez (Eds.), Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas (págs. 565-583). Asociación de Profesorado Universitario de Didáctica de las Ciencias Sociales Alicante.

Hablando de injusticias y prisiones. (2022, 5 abril). Político Mx. https://politico.mx/hablando-de-injusticias-y-prisiones

Hernández, C. (2018). El estigma de las mujeres en reclusión en México: una mirada desde el interaccionismo simbólico. Mujeres y Confinamiento en Instituciones Totales, 3, 159–171. https://docplayer.es/82554389-Trayectorias-humanas-trascontinentales.html

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2017). Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México (N.o 11). Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2021a). Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2020/doc/CNSPEF_2020_resultados.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2021b). Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsipef_2021_resultados.pdf

Izcara, S. (2014). Manual de investigación cualitativa. Fontamara.

Lagarde, M. (1996a). Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Ed. Horas y horas.

Lagarde, M. (1996b). La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo. En M. L. González Marín (Ed.), Metodología para los estudios de género (págs. 48-71). UNAM. http://ru.iiec.unam.mx/5030/1/Metodologia%20para%20los%20estudios%20de%20G%C3%A9nero%2C1996%20%282%29.pdf

Luchando por una vida mejor para las mujeres encarceladas en México. (2022, 16 marzo). Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2022/02/1503452

Martín-Baró, I. (1990). Psicología social de la guerra: trauma y terapia. UCA Editores San Salvador.

Medina, M., Layne, B., Galeano, M., y Lozada, C. (2007). Lo psicosocial desde una perspectiva holística. Revista Tendencia y Retos, 12, 177–189.

Millán, M. (2013). Des-ordenando el género; ¿des-centrando la nación? Ediciones del lirio.

Moreno, N., y Bohóquez, O. (2015). Qué es lo psicosocial. En Lo psicosocial como categoría transdisciplinar (pp. 67–86). Editorial Bonaventuriana.

Moreno, M., y Moncayo, J. (2015). Abordaje psicosocial. En J. E. Moncayo Quevedo y Á. Díaz Gómez (Eds.), Psicología social crítica e intervención psicosocial (págs. 39–58). Editorial Bonaventuriana.

Mujeres en cárceles de México no tienen acceso a higiene femenina. (2020, 14 enero). Infobae. Recuperado 27 de febrero de 2022 de https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/14/mujeres-en-carceles-de-mexico-no-tiene-acceso-a-higiene-femenina/

Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). ¿Qué son los derechos humanos? [Sitio web]. ONU. Recuperado 25 de mayo de 2023 de https://hchr.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos/#

Pérez, C. (2013). Las que se quedan: Las penas de prisión desde una perspectiva de género. En J. A. Cruz Parcero y R Vázquez (Eds.), La mujer a través del derecho penal (págs. 127–152). Poder Judicial Chiapas.

Salinas, C. (2014). Las cárceles de mujeres en México: espacios de opresión patriarcal. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 9(17), 1–27. https://www.redalyc.org/pdf/2110/211032011001.pdf

Salomé, L. (2013, 12 agosto). El enfoque de género en el sistema carcelario. Marcha. https://www.marcha.org.ar/el-enfoque-de-genero-en-el-sistema-carcelario/

Sánchez, N. (2016). La experiencia de la maternidad en mujeres feministas. Nómadas, >44, 255-267. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5721695

Scott, J. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (Ed.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual (págs. 265-302). Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Secretaría de Gobernación. (2017, 22 mayo). Conoce el Sistema Penitenciario Federal [Sitio web]. https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). Guía para la promoción de la salud e higiene menstrual. UNESCO. https://www.unicef.org/venezuela/media/6326/file/Gu%C3%ADa%20de%20Promoci%C3%B3n%20de%20Higiene%20Menstrual.pdf

Villa, J. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos sociales: ¿Podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica y metodológica? El Ágora USB, 12(2), 349–365. https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/208/91

Virosta, L. (2011). El poder judicial como reproductor de subalternizaciones: Prácticas y representaciones en torno a la mujer indígena/interculturalidad. En K. Bidaseca y V. Vazquez Laba (Eds.), Feminismos y poscolonialidad (2.a ed., págs. 327–336). Ediciones Godot.

World Prison Brief. (s. f.). An online database comprising information on prisons and the use of imprisonment around the world [Sitio web]. Prisonstudies.Org. Recuperado el 26 de febrero de 2022 de https://www.prisonstudies.org/

Yagüe, C. (2007). Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y demandas. Revista Española de Investigación Criminológica, 5, 1-24. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2477673

Ybarnegaray, J. (2011). Feminismo y descolonización Nueva Sociedad, 234, 159–171.

Agradecimientos

Esta investigación se debe a quienes participaron en ella, se extiende también un agradecimiento a mis profesoras.

Acerca de la autora

Zayra Natalia Martínez Hernández (psic.znmtz@gmail.com) es estudiante de la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Guanajuato (México). (ORCID 0009-0006-2122-4558).

Recibido: 04/06/2023

Aceptado: 17/04/2024

Cómo citar este artículo

Martínez Hernández, Z. N. (2024). Mujeres en el Sistema Penitenciario Mexicano: condiciones psicosociales y privación de derechos humanos. Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades, 28(51). https://doi.org/10.33064/51crscsh4470

Esta obra está bajo una

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Usted es libre de compartir o adaptar el material en cualquier medio o formato bajo las condiciones siguientes: (a) debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios; (b) no puede utilizar el material para una finalidad comercial y (c) si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Resumen de la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

Texto completo de la licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode